太陽系は約46億年前、銀河系(天の川銀河)の中心から約26,000光年離れた、オリオン腕の中に位置。

思いを繋げ!

【対談】

和泉唯信×増田俊也

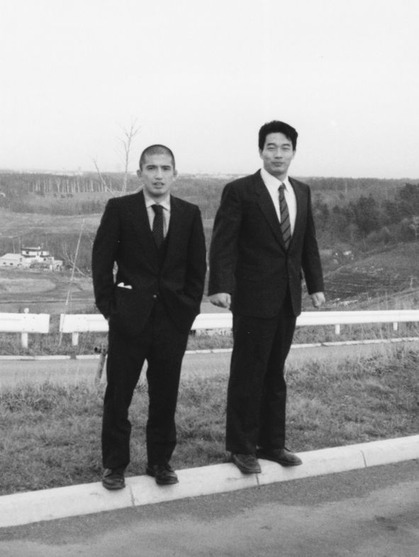

和泉唯信(左)が北海道大学5年目、増田俊也(右)が3年目のとき、道内の高校の柔道大会の審判をやったときのツーショット記念写真。バックは荒涼たる北海道の平野。

──『七帝柔道記』が刊行されてから、七帝柔道自体の魅力もさることながら、北海道大学柔道部を人間的魅力で牽引する和泉唯信主将の言葉がそのまま日本経済新聞に引用されるなど、読者の間で大きな話題となっています。増田俊也さんの2期上で広島弁が印象的な和泉さんとは、どんな人物なのか。あの物語の後、部員たちはどうなっていくのか。また和泉さんと中井祐樹の関わりのなかから見えてくる格闘技史とは何なのか。

増田さんの対談連載の今回は、徳島大学医学部神経内科の臨床教授として筋萎縮性側索硬化症(ALS、全身の筋肉が萎縮し有効な治療法がない難病)などの神経難病診療に携わり、同時にご実家である広島の浄土真宗本願寺派法正寺住職として活躍されている和泉さんを迎え、七帝柔道と北大柔道部の知られざる物語について語り合っていただきたいと思います。

」

増田 最近、花村暁さん(現姓・西村、和泉の2期上、増田の5期上の柔道部員)が現役時代に年刊部誌『北大柔道』に寄稿した『金属と私』っていう文章で、和泉さんの前後の代のOBたちが盛り上がってるそうですね(笑)。

和泉 あれは凄い文章じゃったのう。あれこそ名文じゃ。北大らしゅうての。

増田 僕は最近、和泉さんに送ってもらって読んだんですが、ほんと凄いです(笑)。

和泉 花村さんはわしが1年目の時の4年目でのう。読んだときショックを受けた。北大いうのはなんと懐の深い大学じゃ思うてのう。あれ読んで、わしは「ああ、北大に来た」と思うたよ(笑)。花村さんは工学部金属学科じゃったけえ、題名に金属って入っとるんじゃが、読んでみたら、金属のキの字も出てこんけえのう(笑)。恵迪寮での夜の話とか、わけのわからんことばかり書いてあるけ(笑)。

増田 脈絡なく(笑)。「去年までは横に犬がいたのに」って寮内の野良犬のことが書いてあると思うと「話が逸れるが」って、どんどん話がズレていって、「私はいま快適である」とかわけのわからないことが書いてあって、「ガチョーン」と書いて終わっていて(笑)。なんちゅう北大生なんだと。そもそも柔道部の恵迪寮生の先輩たちとかもおかしいんですよ。恵迪寮と道場の間に教養部があるのに、教養部の横を普通に素通りして、寮と道場を行ったり来たりしているだけなんですから。しかも降りしきる雪の中で。だって留年繰り返して8年も10年も七帝戦に出てた人もいたんですよね。僕も人のこと言えないすけど(笑)。学問が完全に抜け落ちてますもん。寮生じゃない柔道部員も、完全に他の学生とカルチャーが違うじゃないすか。『七帝柔道記』でも冒頭、和泉さんが出てきて、和泉さん、3年目だから本来は学部に行ってるはずなのに留年してるから教養部の食堂にいてジャージであぐらかいて坊主頭ですよ(笑)。

和泉 はっははは(笑)。

増田 眼がもう外国人みたいで。今はこんな優しい眼をしてますが、当時の和泉さんの眼は牛島辰熊先生みたいなんです。ギロッとにらんで飯を食っているんですよ。なぜ教養部にそんな人が(笑)。誰もそばに座っていなくて(笑)。こう椅子の上であぐらをかいてるんですよ。北大生どころか堅気にも見えない。そんな人が、18歳の教養部の学生たちがいるところで1人だけ、鬼のような顔をして……。

和泉 はっはは。鬼かどうかはともかく、まあ、その『金属と私』という文章を読んですごく魅力に感じた。北大ってのは、すごい懐じゃ思うて。一応、旧帝大なんで(笑)。

増田 部員たちは柔道やってるか寝てるか酒飲んでるかですから。和泉さんもよく部室にいましたよね。

和泉 非常に心地いい空間じゃった。あっこで昼寝をするのは最高じゃったのう。

増田 いつの時代に残されていったのかわからないOBたちの古くて汚い服がいっぱい転がっていて潜り込めるんです。そのボロ着やら汚い柔道衣を体にかけて昼寝するんです。汚い綿の飛び出した布団もあって。でも……、痒くなるんですよ(笑)。

和泉 変な菌がおるからのう。寒い時期は逆に痒くない。虫も大人しゅうなる。

――『七帝柔道記』での和泉主将は、あまりにも老成していますが(笑)。

増田 僕が入部したシーンで、和泉さんが初めて連れていってくれる居酒屋「みちくさ」の引き戸を開けると、中からすかさず「唯信!」って聞こえてくる。

――ママが常連客を迎えるように(笑)。

増田 常連客も常連客です。和泉さん、毎晩いるんですから(笑)。ドアを開けたらすぐにカウンターなんですよ。狭くて狭くて。トタンで覆われた店で外観も内装も汚くて、場末も場末(笑)。でもママは大場久美子の叔母さん。この間、編集者に聞かれたんです。どういう雰囲気ですかって。いや、『あぶさん』みたいです、と。着流しで、酒を飲んで、練習する。

和泉 そうじゃねぇ。

増田 そういう店に入部初日に突然連れて行かれて。僕が財布を出したら「ええよ」って言われて。2軒目に行ってもやると「同じことを何度も言わせなや」って。それで「3軒目、行くで」と。これは何なんだろうって。しかもニコリともしない。それで「先輩、どちらの出身ですか?」って聞くと「わし?」って言ってギロリと睨んで「広島じゃ」ってひとこと言って、唐突にスポーツ紙を取って、僕を無視してカープの記事を一心に読み始めて(笑)。

和泉 当時はカープが一番強い頃だったからのう。

増田 無言と言うか……高校生なら歩きながら喋るじゃないですか。それがポケットに両手を突っ込んだまま前を歩いていってしまう。僕は寒い中、後をついていって。

和泉 増田君はまだ雪道に慣れていなかったかもしれんね。

増田 それが理由じゃないす(笑)。どんどん進んで、次どこに行くかと思ったら寿司屋。寿司屋のカウンターなんて、高校生が座ったことないじゃないですか。しかも、出てきた寿司が梅ジャン(梅ジャンボ寿司の略称)だし。

和泉 あれ、柔道をやっとると美味しゅうなるんよのう、不思議と。

増田 シャリだけでかくて。ネタはこのくらい小さいんです。ただの酢飯のオニギリに近い(笑)。

和泉 それが550円ぐらいだった。

増田 ごく自然体で「行くで」っていう。それでもまだ入門コースだったんですよね。

和泉 入門コースじゃの。

増田 何カ月か経つと別の馴染みの店、そして2年目になると別の馴染みの店っていうふうに、だんだん怖い店というか、ディープな店に連れていかれて(笑)。和泉さん、こんなところにも出入りしてたんだって(笑)。居酒屋「みねちゃん」の上の二階にバップという元ジャズドラマーの人の店があって、ここも……。

和泉 北大生の鵺(ぬえ)みたいなのが来よるところから、ススキノの鵺みたいなのが来るようなところへね。

増田 だんだんディープなところへ(笑)。いったい和泉さんの夜の生活はどうなっているのかと、そのたびに驚かされるんです。それで僕たちも、だんだん染まっていく。

和泉 ほんまに鵺ばっかりじゃったのう、昭和は(笑)。

増田 ススキノの水商売の人たちが店が終わってから飲みに来るようなところだから、店が開くのが深夜零時頃で、閉まるのが朝の7時とか8時とか、そんなところばっかりで。

和泉 さらに怖い「奈落の底」っちゅう店があって。まさに地下にあって不良の溜まり場じゃったのう。

増田 あそこも凄かった。僕と竜澤が連れてかれたのは2年目になってからでした。

和泉 オボコの頃に連れて行くといじめられるかもしれんと思ってのう。

増田 暴走族と極道と、その女しかいない。マスターもヤクザみたいで吹き溜まりのようで(笑)。

和泉 試合の応援に来てくれたよのう。

増田 あのときはひどかった(笑)。和泉さんが5年目のときの体重別個人戦で、和泉さんの応援にあちこちのマスターやママが10人くらい試合会場に応援に来たんです。和泉さんが行くような飲み屋の人たちは、朝7時か朝8時まで店やっているから、朝9時から始まる会場に、そのまま徹夜で道場が開くまで教養部の前でゴザを敷いて酒盛りやってるんです、花見みたいに(笑)。それで試合中に酒提げてみんな上がってきて。そこでもグビグビやりながら完全に酔っ払ってる。「唯信!」とか掛け声して。で、和泉さんは優勝するつもりだから僕に「あんた、ちょっとマスターやママたちの世話しとってくれんかいね」って。しょうがないから僕、道衣姿で正座してお酌をするんですよ。僕ももう3年目で副主将だったのに。そうしたら役員席に並んでいる老柔道家たちが「増田はあんなやつらと付き合いがあるのか」って白い目で見てる(笑)。そんな中、「次、北大の増田選手、78kg級、早く上がってください」ってアナウンスがあって、「あっ、すみません、ちょっと行ってきます」って走って行くと、酔っ払ったマスターやママたちが「増田! 卍固めにいけ!」とか「コブラツイスト狙え!」とか煽るんですよ、酒の臭いプンプンさせながら。それで跳び付き十字を極めたら、もうみんなで口笛をピーピー鳴らして「うわーっ!」って盛り上がるんです(笑)。

和泉 はっはははは。災難じゃのう(笑)。

増田 役員席の老柔道家たちはそれが僕の応援団だと思っているから、僕は「和泉さん、何とかしてください。先輩の応援団じゃないすか」って(笑)。色々、社会勉強をさせていただきました……。もともと和泉さんはなぜ北大を選んだんですか。たしか和泉さんは早稲田の理工にも合格していましたよね。

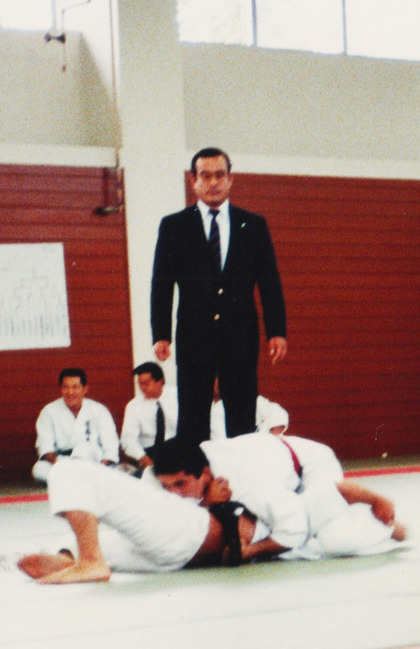

和泉は3年目時と5年目時に北海道学生柔道体重別60kg級でチャンピオンとなり日本武道館での正力杯に出場している。写真は決勝で私大選手を上四方で抑え込んでいるもの。

和泉 クラーク先生の「BOYS,BE AMBITIOUS(青年よ、大志を抱け)」という言葉を読んで、あの言葉には続きもあるんじゃが、それを読んでこれだと思った。もう予感じゃね。七帝柔道も、北大の柔道部が高校の柔道とは違うなというのは入部してすぐ気づいたんじゃが、嫌でも何でもなかった。こういうもんじゃろうと。高校では監督や大人の言いなりじゃったが、北大はみんな学生の幹部で決めとって、やっぱり違うんだなと。監督、師範の存在も大きいけど、日頃の練習内容は学生が決めるというのが新鮮に感じたね。

増田 僕が北大柔道部に入って最初に驚いたのは、毎日、金澤(裕勝、和泉の一期上の主将)さんが時計を見上げていて、分針がカチッって四時を指した瞬間に「整列!」って言うことでした。1分早くも、1分遅くも始まることはなかった。毎日きちっと4時ぴったりに練習が始まった。

和泉 それは歴代ね、まったくブレることなく続いている。ダラダラと何となく始めるということはなかったのう。

増田 昭和61年(1986)の夏、金澤さんが引退して新主将に就いた和泉さんには、七帝戦のためにチームを引っ張る主将としての顔と、体重別で全国で上位に加わっていくもう1つの勝負師の顔と両方あって。当時は僕は気づかなかったんですが、実は1人だけ、早朝、当時の強豪の北海高校レスリング部へ出稽古に裸の練習に行っていたんですね。2部練、3部練をやりながら、こっそり1人だけ、さらに練習していた。信じられない努力をしてた。

和泉 こっそりってなんじゃ、こっそりって(笑)。

増田 抑え込む技術はやっぱり柔道とは違うじゃないですか。

和泉 違うね。それにレスリングはタックルをするからパッと切らなきゃいけん。勉強になったね。「みねちゃん」のマスターがレスリング出身で当時、山下泰裕先生が全盛の頃で。「彼の寝技はいいよ」って言って。「ちゃんとアゴを使えるんだ」って。「お前たち柔道のやつらは道衣を持つことに固執するけど、持てない中で生身の体を活かすことができないんだ」って。

増田 コントロール……。

和泉 そうじゃ。道衣を持って制するんではなしに、体の部分で制する。

増田 当時の七帝のレベルって相当高かったんですよね。いい選手がどの大学にもいた。京大の山崎正史さん(和泉の代の京大主将。大学時代に正力杯体重別全国ベスト8)とか中村文彦さん(和泉の代の東北大主将、高校時代に国体出場)とか、どの大学にもいい選手がいて。和泉さんも日本武道館の正力杯体重別で全国ベスト16に入ってますよね。

和泉 2度目の日本武道館(和泉は3年目時と5年目時に北海道体重別60kgで優勝し全国大会に出場)の時も袈裟固めで抑え込んだんじゃが、左の袈裟なんてやったことなくて相手の柔道衣も当時は反則まがいの小っちゃいの着よってから、なかなか持てんかったんじゃが、右から左へ巧く袈裟に入ることができた。体のポイントで抑え込めた。みねちゃん効果だった。

増田 当時、他の格闘技とクロスするという考え方自体、稀有だった。正力杯でも上位進出を目指されて。後に正力杯で優勝した大阪商大の小熊選手とも対戦してますね。

和泉 小熊との試合は、終わった時に後悔した。1回寝技に行けそうなところをちょっと思い切って行けんかったんじゃ。終わった時にね、案外、七分目ぐらいまで来とったかなと思った。もう裾野でウロウロずーっとグルグル回っているつもりが、もうちょっとその気で頑張ったら行けたかなと。だから日頃からそういう気でやっとかんと、そこには行かんということじゃね。

増田 5年目の優勝大会(大学団体日本一を決める7人制の大会)で、道都大学の193センチ・140キロの青柳と正面から渡り合って、背負いと捨て身小内で終始攻めまくって引き分けました。和泉さんは60kg級ですから自分の倍以上も大きい強豪と講道館ルールで戦って一歩も引かなかった。僕は新人戦で青柳に投げられて……。和泉さんは負ける気はしなかったんですか。

和泉 負ける気でおったら負けるからね。

増田 僕は投げられるかもしれないと思ったら投げられた……。そこの意識の差なんですよね。

和泉 寝技でもそうじゃろ。取られると思ったら、取られる準備がもう2つ、3つ手前からなされる。立技もそう。そこで常に先手を取らんと。主導権争いだから。受けの流れになったらもう、残念ながら持って行かれる。勝とうと思わにゃ、勝てんので。

増田 大宅賞の時も僕がめげそうになって、電話で「やっぱりダメです……無理です……」って言ったら、「何言うとるんじゃ、獲りにいきんさい」って。一つひとつの仕事に向き合う姿勢を教えていただきました。

和泉 「しっかり準備をする」という考えになったのは、わしの2年の時の負けに尽きる。自分のせいで先輩たちに迷惑をかけたんが許せんかった。医者の世界でも自分の生涯の師である亀山正邦先生(故人/京都大学名誉教授。日本の神経内科・老年科の発展に大きな足跡を残した。)に教わったのが、「何かを発表するにも3つ4つ、常に準備しておかなきゃダメだ」と。急に「今度発表をしないか」って言われることがある。ところが、ほとんどの人は準備しておらんし、準備しとっても1個か2個じゃ。まさか自分が出るとは思わんかった、そういう気持ちの人間はきっちり負けるんじゃ。北大柔道部では、そこをすべての選手に共有してもらおうと考えて主将時代を過ごした。チーム力が抜群に抜けるというのはなかなか七帝では無理。少なくとも「整える」ことにおいては、各人が本当にアグレッシブに向き合う気持ちになれるかどうか。そこまで持って行くのがキャプテンの仕事じゃった。体の準備もさることながら、気持ちの準備ができていないやつは分かるからね、すごく。それは徹底的に鍛えた。

増田 そこからあの地獄の練習に繋がったんですね。今、和泉さんが仰ったようなことは、小菅正夫(旭山動物園前園長、和泉の15期上の北大主将)さんも、中井祐樹君も言うんですね。僕が気づいたのは卒業してからでした。理想とする自分以上にはなれないと。

和泉 そうじゃの。それは明らかじゃ。

増田 道警へ出稽古に行く途中、雪道を足取り重く歩いていて、竜澤(増田の同期、後の主将)が和泉さんに食ってかかったじゃないですか。「こんなことしていったいどんな意味があるんですか!」って。「力に差がありすぎて練習にならない!」って。僕もそう思っていた。メチャクチャにされてあまりにも辛くて苦しくて……、ずっと疑問だったんです。卒業してから、いつか、和泉さんに、「どうして大学時代、あそこまで道警の出稽古にこだわったんですか」って聞いたら「トップのマックスの力を体で感じて、しっかり体に刻み込んで、その差をいかに詰めるか考えるためじゃった」って。当時の道警は警視庁や福岡県警と争う力を持っていて全国団体でも2位か3位。世界選手権3位の高橋政男先生や重量級の日本のトップ級がゾロゾロいた。その頂点を体で知ること、僕たち後輩にも教えるっていう。どれだけの差があるのかを……。

和泉 そうじゃ。当時ね、国士舘大学出身の田畑先生が師範として道警を率いられとって、1年のあんたらはついてくるのに必死じゃけ分からんかったかもしれんが、実は色んな乱取り要員を準備してくれとったんじゃ。そういった中でさっき言うたレベルっちゅうもんを体で味わおうと。

――増田さんは、「柔道部だけの砂時計がゆっくりと落ちていくような時間」と、書かれていましたが、あのシーンを読むと胸が締め付けられます。「道警と練習したって意味がない!」って、後輩の竜澤さんからぶつけられた主将はどんな気持ちだろうと。

和泉 それはね……、言葉足らずですから。柔道家はどうしてもね、実直で言葉足らずのところがありますから。

増田 みんな不器用ですからね。

和泉 じゃけえ、竜澤にもこの意味が分からんのかと。そう、わしは怒ったつもりじゃった。じゃがのう、結局は本人が認識せんことには……。意味がないというのは理屈なんじゃ。意味がないかもしれない。じゃけれども、わしが「弱虫」言うたのは、弱虫の部分はないか、と。徹底的にコテンパンにやられて、こいつらのパワーはこんなにもあるのかって、上限を味わうだけでもどこかで生きてくる。それに柔道は武道であり、格闘技だから。やはり凶暴なやつが勝つんじゃ。そこを理屈でどうだらこうだら言うとったら勝てやせん。わしら当時の北大にはそこが足りんかった。バイオレンスな部分がの。じゃが、それを持っとったんが竜澤じゃ。だから必然性がある。もう彼はそこのところまで到達しとって、ただ、最後の部分を「突破する」というのがね。図らずも、もしかしたら彼も道警への出稽古で身についたかもしれん。北大の中でコツコツやって技を系統的に学んで、というだけでは越えられない線があるんじゃ、勝負事というのは。

増田 先輩がよく「想像できないものは実現できない」って仰いますけど、上が見えないと想像もできないし目標にもできない。

和泉 想像ちゅうんは、自分ベースに何でも想像する。自分で自分の限界線を引いちゃ絶対にそこは超えられん。仕事でもそうじゃ。特にインターネットの便利な時代になって想像はしやすくなったけれども、実際に会う、実際に見る、実際にぶつかる、というんは別なんじゃ。一線を越えるというのは直接会ってみないと感じられない。わしがあんたに「一流の人に会いんさい」言うのも、超一流の人が醸し出すもの、これが直接でないとどうにも感じられんからなんじゃ。『七帝柔道記』に出てくる山内(義貴)さんのこともそうじゃ。

増田 トレーニングコーチの山内さんですね。ハンマー投げの全日本トップクラスの選手でした。

和泉 山内さんに来ていただいたのも、うちはパワー不足じゃったからじゃ。それを感じたから来てもらおうと。それで2部練、3部練になったから地獄じゃったと思うけどね……。

――圧倒的なフィジカルを誇る山内さんにゴミ扱いされた部員たちが反発して、「ゴミにだって意地があるんです!」と泣いて怒る場面に、厳しさが表れていました。

和泉 山内さんはね、パワー部分だけではなしに、アスリートの肉体を作るのにバランスよく鍛えられるよう、バック反り跳びとか、体軸を強くするとか、そういう練習もやってくれてたんですよ。

増田 ウェイトトレーニングだけじゃなくて、短距離走者用のトレーニングとか投擲選手のトレーニングとか。負荷をかけてジャンプしながら捻ったり回ったり。パワーだけじゃなく、当時東京で行なわれていた最新の体幹パワートレーニングとスピードトレーニングをやってたんですね。

和泉 それはね、みんなも勉強になったんじゃないかなと思いますよ。辛かったとは思うけど。

増田 もう地獄でした。わけが分からなくなる。一日中練習しているんですから。ただの北大生ですよ。ずーっと道場かトレセン(トレーニングセンター)にいる。それで、今日は普通の稽古だと思ってヨタヨタと最後の夜練のために憂鬱な気分で道場へ行って扉を開けたら、黒板に和泉さんの字で「道警4時集合」って書いてある(笑)。

和泉 あんたも本書くときにあの日誌を参考にしたじゃろうけど、日誌を毎日、大学ノートの罫線紙にきっちり書くんですよ。OBで誰が来られたかとか、どんな技を研究したとか練習試合したとか。それがだんだん頭がおかしくなってきて、1行に1行だったのが3行に1行になってきて、最後は1ページに3文字とか、人の似顔絵だけになったりのう(爆笑)。もう、完全にみんなおかしくなってしもうて。

増田 支離滅裂に(笑)。余力が残ってないんですよ。合宿1日目の夜は学部の専門書を開いてる者もいて、2日目の夜は小説になって、3日目の夜は『ゴルゴ13』になって、そのうち何も開けなくなって死人のように横たわって。

和泉 もうホンマに限界じゃった。限界。

増田 肉体的にも精神的にも極限。1人じゃ絶対にできない。チームでやっているから、ここを抜けたら自分はそれこそ弱虫だって思って。自分より体力のない人もやっている、白帯の人もやっている中で逃げられない。トレセンに入ったらシーンとして柔道部員以外は誰もいなくて。外は雪がシンシンと降ってる。柔道部員以外の北大生はみんな帰省中で。

和泉 あれは寒かったね……。

増田 寒いっすよ! だって、ラグビー場もアメフト場も野球場も、全部こんなに雪が積もってキャンパス一面がぜんぶ1メートル以上の雪原なんすから(笑)。それが2メートル、3メートルってなっていって、吹雪がビュンビュン飛んでるし、冗談じゃなくてキャンパス内で遭難するかと思いましたよ(笑)。

和泉 当時は地球温暖化の前で雪が多かったけえの。じゃけ、それがよかった。北海道らしい風情があったのう。懐かしいのう。

増田 よくないっすよ!(笑)。トレセンに辿り着くまでに原生林があって。吹雪の原生林をクネクネ奥へ入っていって……。

和泉 じゃが、なんでじゃろうのう、当時はわしら、すごく薄着だったと思わんか。北海道の2月、3月ちゅうと、ムチャクチャ寒いはずじゃがのう。当時の写真見ると薄着なんじゃ。

増田 この写真、先輩がずっと着ていた紺色のジャージ、1枚ですよ(笑)。

和泉 これで雪んなか歩いても寒く感じんかった。今よりも遥かに寒いはずなのにのう。変じゃのう。

増田 変なのは、あの練習量ですよ(笑)。おそらく常に筋肉が温まっていたから寒くなかったんじゃないですか。だって、1日3回も練習してたら、もう体が……。『北の海』(井上靖の自伝小説。高専柔道の強豪・旧制四高が舞台)のなかで、下級生が上級生のことを指して、「彼らは高専大会で優勝することしか考えてない。頭の中に高専大会しかない。体も柔道用にできあがってしまって柔道やって辛いなんて思わなくなっちまうんだ、きっと」なんていうセリフがありましたよね。だから竜澤が4年目になって主将になった時に、毎日合宿の朝、起きると6時30分ピタリに「よし、まずは寝技乱取り、6分15本! 8分2本だ!」って言うから、僕は副主将だから後輩のことも考えて「だめだよ。竜澤、1年目がいるんだから、朝から飛ばすな」って耳元で言ったら、竜澤が「だって俺、乱取りしてると気持ちよくなるんだよ」って(笑)。もうそういうふうに体ができちゃってる。

和泉 確かにそれは面白いね(笑)。

増田 ただ、あの和泉主将の時代の滅茶苦茶な練習量で本当に1年間で体もできたんですね。休養が全くなくて、ここまでやったらオーバーワークだと思ったんですけど、順応するんですね、人間って。すごく体が変わりました。僕が1年目のとき、ずーっと思っていたのは、ここである日突然、和泉さんのプレゼントで、「今日は技の研究だけじゃ。乱取りなしじゃ」って言ってくれたら、この疲労が取れるのにって。1日だけでいいからって。でも妥協が全くなかった。朝から晩まですべて柔道。練習の合間に、寝て、食べるだけ。

和泉 そういえば、山内さんのところは居酒屋(北の屯田の館)じゃけ、みんなずいぶん可愛がってもらって、ジンギスカンとか食わせてもらって……まぁ、竜澤はジンギスカンにトラウマがあるからワガママを言って「豚肉!」とか言うとったけど(笑)。

増田 そう、コンビニで豚肉を買ってきて1人で焼いて食ってました。1年目から4年目までそれを通したっていう(笑)。すごいですよ。傑物です。

和泉 はっははは。妥協しないワガママじゃねぇ(笑)。

──そんな地獄の特訓を経て、和泉さんも4年目の総決算の仙台での七帝戦に向かいます。次に主将に指名する3年目の後藤(孝宏)さんが負けた時、和泉さんが試合会場で「もっと自覚持ちんさい!」ときつく叱る場面が印象的でした。

和泉 彼の場合、柔道部に入ったのが遅かったから、どうしても及び腰、遠慮があった。主将も自分でいいのかというふうに思うところがあった。そういうものを払拭するために、きつく言う必要があったんです。

増田 やっぱり、最初は杉田(裕)さんが主将になるだろうと……。

和泉 杉田がなるのがどう考えても妥当じゃった。ただし、後藤も頑張っとった。後藤というのが重要な役割を担うのも分かっていたから、消極的な意味での任命ではないんじゃ。ただ、杉田のことで、我々が思った以上に後藤が遠慮する可能性は考えた。主将時代に伸びる者もいる。元々、強豪選手の場合は主将時代の伸びしろは少ないと思いますね。主将になった時点の強い弱いいうんは、ある意味、関係ない。

増田 伸びしろってよく和泉さんはよく仰いますね。最初から強かった、才能ある選手が辞めてしまうこともある。仕事でもそう仰います。人が伸びる最も大切なもののひとつが「素直さ」だと。

和泉 競技でも仕事でも、ある程度柔軟性を持ち続けとかんと、伸びん。これはこんなもんだからと固定してしまったら面白くも何ともない。元から強い選手は、そこの面白みを自分の中で型にはめてしもうて、ここまでは勝てる、ここまではもう勝てんと明確に割り切りすぎてしまうけえの。七帝柔道という特殊な枠組みで続けるということに対して、面白みを見出だせんと。

――増田さんは『七帝柔道記』の中で、沢田(征次、増田や竜澤の同期で高校時代からの強豪)さんという柔道のエリートも描いています。

和泉 沢田君の場合は、本当にいい選手だったですね。ただし、増田君がこの本でも書いているように、彼が大学でやろうとしているところのメインではあり得なかった。わしが想像で言うんは彼に失礼なので、あくまでわしの想像として聞いてほしいんですが、色んなところで彼の活動と両立させるという観点が、ここ(柔道部)ではね、容認できんかったんじゃないでしょうか。ムチャクチャ厳しい世界なんで。

増田 あれだけ拘束時間があることが……。

和泉 彼には到底、耐えられんかった。ただ、賛同して入ってきてますしね……。高校時代にずっと強豪チームでやってきて、もうそこはね、ある意味、彼からすれば“済んだ話”だったのかもしれない。もう1回そこを求められるとは思っていなかったのかもしれん。同居できなかった、というのが適切なところかもしれん。

増田 その中で、一番扱いにくい竜澤という少年が……。

和泉 わしら先輩にとっては扱いにくくはなかったで、別に(笑)。まぁ、カンノヨウセイ(新入部員の伝統儀式)で反発したりしたけど、素直なところがあるけえのう。

増田 そうですね、素晴らしい主将になりましたからね。竜澤が主将の時の最後の4年目の七帝戦の試合で、OBの和泉さんの声援が飛んでるんです。「妥協すな!」って。それでこの間、中井祐樹君の3年目の七帝戦の動画を見ていたら、今度は竜澤がOBとして、「踵、踵!」とか「ちゃんと持ってから返せ。もう1回、もう1回!」とか、声を張り上げて言っているんですよ。同じことを繰り返していて……。

和泉 そうじゃの……。繰り返されていく。

増田 自分が上の学年だった頃のイメージで後輩を見ると、みんなすごく弱いんですけど、中井が3年目の時の代表戦でゴトマツ(後藤康友、増田の2年後輩。128キロの巨漢で白帯から始め、副主将となった)が甲斐(泰輔、九大主将の超弩級選手)君と戦ったり、あの代の主将の西岡(精家、増田の2期下)も1年目の頃は弱かったけど、素晴らしい主将になって九大主将の有田君を一本背負いで投げたけど、自分があれだけ簡単に取れたやつが成長してくれる。明らかに現役時代の自分より強くなった。それは本当に自分が勝つことよりも嬉しい。後輩が伸びた時の感覚って、本当に「分身」なんだなって。

和泉 そうじゃの。彼らはよくやってくれた。わしも体重別では優勝したが、七帝戦での5年連続最下位が心残りでね……。それと、秋の東北大学との定期戦でも負けた。それが、まだ自分が5年目で在学中(和泉は北大では理学部数学科だったが1年留年していたので5年間在籍した)に後輩が勝ってくれましたから。その時は竜澤主将とあんたら3年目以下だけ(この定期戦は新人戦の位置づけで3年目以下に出場資格がある)で3-1で勝って。それで心置きなく卒業できたの。

増田 その前の年、僕たちが2年目の時の東北大定期戦が札幌でありましたよね。先輩が4年目のとき。

和泉 そうじゃ。あの試合がのう……。

増田 東北大は2年連続京大と優勝を争っているチームだから「自分たちは観光に来た」って言ったんですよ。それで当時、超弩級選手の上級生を順に後ろに並べて、前の方には下級生が全部来て……「俺たちは試合したくないからおまえらで片付けろ」と。「観光に来ただけだから」と……。

和泉 キャプテンを大将にね、副キャプテンを副将、選手監督を三将にね。あれはね、北大時代において最も屈辱だった。

増田 あの屈辱はもう……。

和泉 やはり色んなスポーツでも言葉のあやっていうのがある。それで我々は頑張れたんですね。だからそういうつまらんことはね、やっぱり冗談でも言っちゃいけん。

増田 ええ。ただ、最近知ったんですが、東北大の先輩達はあの時、連覇して気が緩んでる後輩たちを鼓舞するためにあえて言ったらしいんです。同じ七帝柔道を志を持って修行した同士、今になると、そういうことがわかってきましたが、当時は知らないから本当に屈辱に感じました……。それで竜澤主将の代、僕たちの最後の七帝戦の時、5年連続最下位から脱出するための大会でしたけれど、1回戦で因縁の東北大と当たった。七帝は定期戦とは違って何年間でも出れるから、東北は5年目の斉藤創さんという超弩級の選手がいて、そこは抜かれてもしかたがない、後ろで抜き返す作戦で後ろのほうに竜澤とか僕とかを並べたんです。実際、斉藤さんに2人抜かれて、1人は肩脱臼したんですよね。

和泉 抑え込まれただけで脱臼するすごいパワーと技術を持っとったからのう。(斉藤)創はいい選手じゃった。

増田 本当にすごい選手だった。でも、竜澤が後ろのほうで出て2人抜き返した。竜澤が2人目を腕がらみで折ったじゃないですか、平然と。1年目の時、道警で「なんの意味があるんですか!」と怒っていたあの竜澤が。後輩が肩を折られたというのもあった。よく「なんで参ったしないんですか」って聞かれますけど、もうそんな雰囲気じゃない。先輩は「肥やし」っていう言葉をよく使われますけれど……。

和泉 そういうのはホント社会に出てもいっぱいある。侮辱されたり、軽く見られたりいうのは。そこでそのまま受け入れるか、なにくそと思うかで大きく違う。

増田 僕の代が東北大学に勝って最下位を脱出して、その後、今度は優勝への長い道のりが始まるわけです。連覇している京都大学を倒すという。僕たちは東北に勝って準決勝で京都大学と当たって……。

和泉1−0じゃね。

増田 絶対王者に対して1人残しの大健闘ですけど、5年連続最下位だった北大が準決勝に上がってきたから京大もビックリして、引き分けが続いて。おそらく対策を立てていなかったんですね。そこから今度は優勝への道のりが始まるんですけど、それがまた長かった……。優勝するのは中井祐樹が副主将の代ですから、僕たちのさらに3期下でした。2期下の西岡主将の時が2位。そこで京都大学と準決勝で当たって土をつけて11連覇を阻止した。それでもうひとつのパートから上がってきた九大との決勝戦では代表決戦にもつれこんだ。九大は甲斐君が出てきて、こっちはさっき言ったゴトマツ(後藤康友)っていう白帯から始めた大っきいやつが絞め落とされて。

和泉 前絞めをね。

増田 はい。後藤は下から守って脚を一本越えられて二重がらみで守ってたんです。そこを十字絞めで絞め落とされた。

和泉 やはりやっとったら、後藤の腕の力が弱いのがバレたんじゃろう。だから前から思いっきりやられた。

増田 あの二重がらみを外さなければ、距離がとれたから落ちるところまでいかなかったかもしれない。後藤があわてて二重がらみを外して十字絞めを外そうとしたから完全に入ってしまいました。

和泉 やはり甲斐のセンスじゃ。相手の弱いところを攻めるというのが常道だから。普通に抑え込もうと思うたらなかなか抑え込めんかもしれないけども、あれを取るのが彼のすごいところじゃ。

増田 強かったですよ、甲斐は。5、6人抜きますからね。

和泉 しかもほとんど息が上がらん。すごいスタミナだった。普段の練習量じゃろう。

――その次の年、その甲斐さんが九大主将に就き、北大は主将の吉田寛裕さん、副主将の中井祐樹さんの代になります。引退後、甲斐泰輔さんが22歳、吉田寛裕さんが24歳で夭折したと『VTJ前夜の中井祐樹』で触れられていますが、九大と北大の関係者にとって、いかほどのショックだったのか、想像もできません……。

増田 吉田が……。僕が覚えているのは、吉田たちが優勝した日の夜に大阪のホテルのロビーで和泉さんに「吉田を呼んできんさい」って言われて、僕が吉田を連れて来て一緒に寿司屋に入って「おめでとう」とビールを注いで。最近、和泉さんに「あの時は中井もおって4人で飲んだ」って言われて。僕は吉田の印象があまりに強くて中井がそこにいたことを忘れていたんです。で、和泉さんにこのあいだ聞いたんですが、あの時、中井が言ったんですってね、和泉さんに。「先輩、大丈夫ですか?」って。

和泉 いま思うと、中井は前を向いとったということじゃね。次のステップを。北大での仕事はこれでおしまいと。もう次に遥かに大きなアンビション(大志)を持っとったわけじゃ。その点、わしはもうそれ(七帝優勝)でね、燃え尽きたと思われとったんじゃろう。

増田 表情に出ていたんですかね。先輩、大丈夫ですか、と。

和泉 わしが入学してから5年連続最下位、その後、あんたらの代が3位、城戸の代が3位、西岡の代が2位、北大入学して9年越しに、やっとね、悲願の優勝ができたということで、感慨ひとしおじゃった。

増田 吉田がもう本当にいいキャプテンで……。七帝の決勝戦の最中に、試合よりも僕たち若いOBに声をかけてくるんですよ。「今から試合する1年目の山下志功っていうのは素質のあるやつで、寝技の吸収も早くて」って。「それよりも自分の試合がもうすぐだろ」って言うと、「えっ」て言って。先輩たちにも後輩たちにも同期にも、色んな人に気を配って。「お前、もう試合に行け」って言ったら走って行って1人抜いてまた返ってきて、「次に出るやつは期待の2年生で藤本勤っていうんですが……」って。

優勝して和泉さんに呼ばれて寿司屋で飲んだ時も、「おめでとう、よくやった」って言っているのに、吉田が話すのは、和泉さんと僕たちの話ばかりだったんですよね。「和泉さんのときの優勝大会は最強でしたね」って。「いや、そうじゃなくて。おまえたちの祝いの席なんだ。俺たちのことはどうでもいい」って言ってるのに、「あのメンバーの7人は最強です」って言い続ける。吉田のあの席のイメージが強烈だったんで、先輩に「あの時中井もおったよ」って言われた時に……、僕も舞い上がっていたんですね。中井だけは次を見据えていたから、空気が違っていたのかもしれない。

和泉 中井はね、佐々木(洋一コーチ、小菅正夫の1期下の寝技師)さんの最高傑作じゃった。中井がああやってね、頑張っとった頃、わし自身は優勝を見届けて、中井に心配されたような表情をしとったように、同時に(現役柔道家の)熱意も失ったんだと思う、おそらく。残念ながら。

増田 優勝した瞬間に。

和泉 優勝した瞬間に。まぁ翌年も観に行ったけれども。それと……、あの後、吉田が死んだのが大きかった……。

――ご病気で、自ら命を絶たれて……。

和泉 これはものすごく……あれほど気持ちを持ってやっとって、気持ちも共有して、まさに分身じゃった。でも、それだけの思いを持って繋いだ人間が死んでも……わしはのほほんと生きとるんじゃ……。(眼を潤ませ)吉田が死んでから徳島で毎日朝を迎えないかんあの寂しさは……朝が明けるあの寂しさは……忘れられん……。その時に思うたんじゃ。なんぼあれだけ気持ちを共有して、愛しておっても、そういう人が死んでもやっぱり、残った者は生き続けるんじゃなと。人の残酷さというか、つらいところを感じた。それで日常の馬鹿げた話をしたり、平気でやってしまう……止められない。それが……何とも言えん……(絶句)……。少し気分的に(北大柔道部から)あのころ遠ざかったかもしれん、色んな意味で。達成感と吉田を失った喪失感……。医学部生として忙しくなる時期でもあった。そういうことが複合的になって、関心がないようにせざるを得んかった。じゃないと……わしも精神的なバランスが取れんかった……。

増田 和泉さんが吉田の死から立ち直ろうとしている時、竜澤が僕のところに電話してきて……、「和泉さんがすごくショックを受けていて心配なんだ、どうしよう」って。吉田が自分の定期入れの中に、「自分はこういう男になりたい。和泉さんのような男になりたい」って言って、和泉さんの写真を……、憧れて入れていたことを、和泉さんが知って……(大粒の涙を落として絶句)。……(泣きながら)僕が何度電話しても、和泉さんは話せなくなって途中で電話を切ってしまう。そんな状況で、医学生としての勉強にものすごい努力を重ねられてた……あの頃、僕たちは物理的に離れていて、電話も家にいる時しか繋がらなかったんです……。

和泉 (天を仰ぎながら眼を潤ませ)当時は、携帯電話がなかったけえの……。

増田 だから……本当に……。

和泉 わしはたまたま東京に全日本選手権を見に来とった。吉田の死を聞いて、驚いて実家を訪ねて線香をあげさせてもらった。そこで、それをお母さんから聞いて……。

増田 写真が、定期入れに入っていたと。

和泉 それはちょっと…………言葉がなかった……今も……。(潤んだ眼をゆっくりと閉じ)あれはちょっと立ち直るのには時間が要る話じゃった。人生最大のショックじゃった。そう簡単には……もう、少なくない時間が経ちましたけど……その日に戻るとやっぱり……だめですね……。竜澤もすごく心配してくれてね。占いで観てもらったらしい。わしがおかしくなったって。あいつも素直なやつだから何でもする。お祓いみたいな人にも聞いてくれたり……心配させてしまったんですよ。2重、3重に衝撃があって。あの吉田が、というのもあるし、お母さんから聞いた写真のことも……。大切な、大切な後輩がそう苦しんでいた時も、その人のケアをするでもなく、生きておるのがわしなんじゃ……。

じゃけえ、今の患者さんに対しては、ちょっとでもやらなきゃいかんというのが本当に痛切な教えとして残っています。後回しにしちゃダメだと。今やらないとダメだと。今できるベストをすぐ持って、その人にぶち当てないと。それがさっきの亀山先生の教えにも繋がるし、わしの痛い経験からの教訓じゃ。待って、準備ができてから何かしようじゃダメなんじゃ。今やるじゃないと。それが吉田がね、わしに教えてくれた大切なことじゃと思っとる。知らずにおった……は言い訳なんじゃ。知ろうとしなきゃいかんし、知った上で行動しなきゃいかん。今わしが取り組んどるALSも、治療方法がないのが現状じゃ。でもずっと治療方法がないと、そう世間に言われ続けるのは医者としてつらい。それでも患者さんを診察していかなきゃいけない。それをバイタリティ、エネルギーにしないと。

現在の和泉は大学病院の神経内科医として、また浄土真宗住職として活躍している。

――増田さんがよく言われるんです。「生きている時に会っておかなくちゃダメなんだ」と。

和泉 それは私がキツく言ったから。

増田 そうです……。

和泉 それはね……まぁわしもいっぱい痛い経験をしとるけえ。わしは北大5年間と徳島大6年間、合わせて11年も学生しとったから、本当に親不孝者じゃ。しかも大学院にそのまま入って無給じゃ。それからしばらくして初めて給料をもらった。親父はわしが医者になるのをずっと楽しみにしとってくれて、おふくろからよく「安心して喜ばせてやってくれ」って言われとったから、給料から10万円を入れて袋を持って渡そうとしとったんだけど、何かその時、口論になって……。

増田 電話でですか。

和泉 いや、親父が入院しとった病院へ見舞いがてら金を包んでいって、つまらんことで口論になったんじゃ。それで「わかった。じゃあ、わしゃあ、もう帰る!」言うて袋を渡さずに帰った。そうしたら、明けた朝に吐血してそのまま死んでしもうた。金を入れたまま渡せなかった。すごく後悔が残った。親鸞も言うとるが「明日ありと思う心の徒桜」ゆうてね。明日があると思うと、それが徒になる。その日、会えるうちに会っておかんといかん。本当に、真理だと思う。直接会える、お礼できるうちにお礼しとかなきゃいかん。

増田 僕にとっても、吉田寛裕たちが優勝するまでの道のりっていうのはもう人生を凝縮したような……、本当に嬉しかったし……、その後も東京で今の北大の監督をやっている宮武君たちが10年振りぐらいに優勝してくれましたよね。宮武は練習し過ぎで試合の1週間ぐらい前に手首を疲労骨折してたじゃないですか。ギブスを巻いていたけど敵に悟られないように道衣の袖でギプスを隠して大将に座って、それでチーム皆で「宮武主将まで試合を回すな」って言って、彼に1試合もさせないで優勝した。

その時、祝勝会の席で……、和泉さんが突然、壇上に上って。優勝旗を持って、天に突き上げて……(絶句し、また涙を流し始める)……「吉田、優勝旗が戻ってきたぞ!」って言って……。

和泉 …………。

増田 あの時はみんな、岩井監督も泣いていたし、竜澤も……。和泉さんは「吉田! おまえの握った優勝旗が帰ってきたぞ。宮武主将が取り戻してくれたぞ」って、吉田のことを忘れないで言ってくれた。社会がどんどん動きが速くなっているじゃないですか。だから、忘れることもあるんだけど、忘れちゃいけないことってあって……。

和泉 宮武もええ男じゃ。ええ主将じゃった。今も監督で本当によくやっとる。その宮武がのう、優勝旗を取り戻してくれて。ちょうど……、会場が東京じゃったけ。吉田は東京(出身)だから……。

――……和泉さんが最後の七帝戦を終えた時、「いったいどこへ進んだらいいんですか」と泣きじゃくる増田青年に、「後ろを振り返りながら進みんさい。繋ぐんじゃ。思いはのう、生き物なんで。思いがあるかぎり必ず繋がっていくんじゃ。先輩たちにとってわしらは分身じゃった。今日からは、わしらの代にとって、あんたらが分身になった」と、諭す場面が忘れられません。

和泉 増田君は「思いは繋がる」って言葉を残してくれたけれども、繋がる側もね、そこを繋げていかんとね。そこが大切だと思います。受け取る側がね、本当に文字通り、我が事として受け止めて責任を果たしてくれたら、それは本当に嬉しい。言葉だけじゃない、本気で分身として思える存在がいたら。それをわしは実感できたんです。自分は生身でまだ生きておりながら、もう試合には出られない。ある意味もう、命を取られたようなもんだけど、ちゃんとね、分身と思える彼らが、柔道衣を着て勝って達成してくれて、自分が出来んかったプレー、動きをしてくれる。これほど嬉しいこと、実体感があるものはない。

今は、何でもかんでも自分でしなきゃ、しかも自分一人で出来るというふうなことを皆、言い過ぎる。自分が出来なくても思いを繋いだ人が出来る。医局とかもそう。自分の時代では治せない病気も、次の世代では治せるかもしれん。多くの病気がそうじゃ。ALSも含めて、まだまだ全然手強い病気がある。ただ、それは自分が医者として現役の時はダメかもしれんけれど、次の人たちがやってくれたら、この上なく嬉しい。そしてそれは可能かもしれない。そういうのを北大柔道部から学ばせてもらった。先ほど日本経済新聞の書評に「思いがあるかぎり必ず繋がっていくんじゃ」という言葉が掲載された話が出たけれども、ちょうどあの書評が掲載された日、わしの師匠、亀山先生が亡くなられた。そこのところもすごく、様々なことを感じた……医師として亀山先生の思いを繋いでいこうと……。

――東京で宮武主将が優勝して優勝旗を再び持って天国の吉田寛裕さんに見せることができたのは本当に感無量だったんですね。

和泉 わしが優勝旗を持てたことは嬉しくはないですよ。吉田に捧げられるということが嬉しかった。この東京でできたということが。宮武ら選手も本当によくやってくれたなと。

増田 原田久仁信先生が漫画『KIMURA』の中で、中井のバーリトゥード・ジャパン(VTJ)の試合で、吉田と甲斐君の姿を漫画のなかに描いてくださいましたけど……、僕は、本当にいたんだと思いますよ。あの日本武道館に吉田もいたし甲斐君もいて、中井を見てた。和泉さんが以前そう仰ったときから僕もそう思うようになった。自分1人の力ではできないことも、色んな人の思いが集まった時に、信じられない力が出る。正直、VTJの前は、僕は中井が勝つとはまったく思わなかったんですけど、先輩はあの試合前に話を聞いて……。

和泉 あの時は、中井の状況がよく分からんかったよ。

増田 当時、徳島大学の学生ですよね。

和泉 徳島大でも柔道はしとったけど、授業にも真面目に出て勉強に力を入れていてそれはそれで、大切な時期だったんだと思う。彼は彼で頑張って。ゴルドーに眼をつぶされた時に会うて、それで心配した時はありましたけど。別の道をそれぞれ研鑽しとった。

増田君の今の質問に対しては、やっぱり先入観があるじゃろ。マスコミ、とくにテレビの力っちゅうのは大きいけえ、あんな大っきい選手がやっている中で、あまりにも中井は小さいから……。こういう(寝技で打撃技を封じて寝技で戦うブラジリアン柔術のような総合格闘技の)世界があるいうのが当時まだイメージできんかった。だからちょっと、わしは中井はモノにならんだろうと思った。失礼な先入観じゃった。じゃが、中井はそれを打破した。彼がゴルドーみたいのに勝つというのは考えられんかった。そこまでの高みに行っているということは。柔道がすごいキャパシティ、可能性を秘めたもんなんだなということを中井は教えてくれた。惜しむらくは、(失明で)現役をそこで退いたという、(眼を潤ませ)あれがなければどういう選手になっとったのかなと……ほんとうに……。

増田 ええ……。北大柔道部を出てOBになってから中井のように色んなところで信じられないマグマが出てきて。和泉さんも小菅さんも、他の大学の先輩たちも。抜き役、分け役、それを支える人も、それぞれが柔道を辞めても七帝柔道を続けている。

和泉 そうじゃの。抜き役の人がずっと取っていても、最後に取られたら悔いが残る。そういう意識はわしも医者になってからも持ち続けた。わしは柔道では抜き役ではなかったけれども、今の診療でずっと外来の患者が来るじゃろう、同じ感覚じゃ。大変な患者が来ても、そこでハッと息を抜いちゃいけない。また次にとんでもない病気が直後に来とるかもしれないし、絶対に気を緩められない。負けて終わるのは医師として絶対にあっちゃいけないことで、それは今の分に完全に生きとる。

増田 和泉さんは以前、僕が「和泉さんは外国や日本全国で開かれる学会を飛行機で飛び回っているトップクラスの神経内科医として活躍している」とツイートしたときに電話してきて、「そうじゃない。わしの戦いは、毎日の診察室なんじゃ。毎日やってくる患者さんを誠心誠意、命がけで真剣勝負で診察し続けるのがわしの仕事なんじゃ」と仰いました。僕はその言葉にすごく感銘を受けました。

和泉 50人も60人も外来に来た時に、神経内科の患者いうのは、普通の病気を診るのと違って、すごく時間がかかる。だから多く診るのは大変なんじゃが、それをやるというのは、自分が果たせなかった抜き役を今やっているような感覚じゃ。だから絶対に気を緩めずに、1人ひとり丁寧に対応していく。

増田 和泉さんは「今の仕事の向こうに畳を見んさい」って仰いますよね。「これを七帝戦だと思ってやりんさい」と。

和泉 わしにとっては、外来診察室に入るときは、やっぱりそこに畳が敷かれているようなイメージじゃ。気が引き締まる。きっちり1人ひとりやっていくんだと。同じ人を診るにしても、だんだんレベルアップしていかなきゃいかん。ルーティンワークになりがちなことを、そうならないために、七帝の練習の経験が生きておる。

増田 和泉さんは医師であり、同時に浄土真宗の僧侶でもあります。よく親鸞の話をしてくださいますが、ふたつの仕事をどう結びつけておられるのでしょうか。

和泉 さっき言うた親鸞の言葉、「明日ありと思う心の徒桜」は、「夜半に嵐の吹かぬものかは」と続く。明日も咲いているだろうと思っていた桜も、夜のうちに嵐が吹いて散ってしまうかもしれないと。だから今、得度の儀式をやってくださいと。これは、親鸞が9歳の時、得度される前夜に詠まれた歌とされるけど、最近、ハッと思い当たってね。これはそんな子供の頃に言ったら凄いけど、彼の生涯をずっと感じ取ったら、もしかしたら晩年に言ったんじゃないかなと。色んな経験を積んだ上で、明日があると思っちゃいけんという境地になったんじゃないかなと。我が身に置き換えた時に、親父の時もそうだし、吉田寛裕の時もそうじゃった。いつか会えると思うて、先延ばしにせん方がいい。後悔を残してしまうから。でもそれは、まだわしは現役で医者ができるからね、後悔が残らんように先手先手で、早めに準備していくことはできる。今の自分のフィールドの多くは医者じゃが、医療の現場で仏教的な“味わい”の部分が今こそ大切じゃと思う。細かく分化して、人を分割してここだけ診るみたいなのはダメで、トータルで見る必要がある。これは亀山先生の大切な教えの一つでもあるけれども、そこには、やはり倫理観、宗教観いうのは無視できん。そこを一般の間でももう少し議論していってもらえたらと思うとる。

――終末在宅医療に取り組まれて亡くなった岡部健先生も「臨床宗教家」の活動を提唱していました。そういう出番も必要だと。

和泉 そうですね。今、わしはALSという難病の診療、治療法開発に努力していますけど、1人ひとりの患者さんと直接会って、なるべく時間や思いを共有したいなと思っていますね。

増田 先輩は休みの日は日本中のALSの患者のところへ一人で黙々と空路や鉄路を使って行って、それを診て、励ましています。時間を縫って、ALSに苦しんでいて和泉さんを頼る患者さんのところまで足を運んでおられます。

和泉 大学病院とかにおったらあんまりすることができないんだけども、率先してやっているのは家に行って、その人たちの顔を見て環境を知ること。まだ健康だと思っとるわしたちには、どうしても実感できん部分が多いから。でも、患者さんにとって治療法開発は本当に切実な願いなんじゃ。なかなか来てくれんなと思っていることもあるし、そういうところで時間を割いて診療に行けば、どれだけ治らない病気に対して治療が望まれているかいうのが分かる。そうすると、また治療法の開発研究にも力が入る。患者さんよりこっちの方が人生の後輩じゃ。ナンボ医者として色々知識がある言うても、そんなものは治らない病気になった患者さんにとっては何にもならない。1人ひとりこういう気持ちをお持ちなんだということに向き合う時間が必要じゃ。今、技術がすごく進歩しとるけ、研究室で一生懸命やればもしかしたら成果が上がるかもしれん時代じゃ。しかし役割分担がなされすぎてその人たちは患者さんと会うことは少なくなっとる。じゃが、両方しなきゃいけんのじゃ。今は逆にそれが出来る。技術が進歩しているから。患者と会って、それを治療に結び付けられる時代になっている。今、わしが当時の七帝柔道のようなエネルギー、情熱を傾けているのはそこなんじゃ。

増田 戦後GHQ支配の7年間で、宗教というものも日本人は奪われてしまって……。

和泉 復興に向けてものすごい勢いで、高度成長が良かった点もあるけれども、そこから芽生えた悪いこと、日本人のアイデンティティいうものは本当に損なわれた感がある。うちの爺さん(和泉の祖父も父も僧侶)がオモロイ言葉を残しとって。「いいことは悪いことだ、悪いことはいいことだ」って。柔道もそうじゃろう。あれだけ組織が拡大して、見た目で言えば、人も羨むようなガッチリした組織だろうけれども、矛盾が生じておる。それを見つめ直すいい機会なんじゃなかろうか。医療もこれだけ便利になったから、何でもかんでも治るんじゃないかというふうに患者さんは勘違いされるけれども、だからこそ悩みが深うなっとるところもある。これだけ選択肢が広がったから。『木村政彦』も『七帝柔道記』も、そういった読まれ方をされたら別な味わいがでてくるんじゃないかなと思う。あの二冊は柔道の話ではない。もっと根源的なところにテーマがある。

増田 先輩が『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』を読まれた時に最初に仰ったのは、阿部謙四郎先生にすごく……。

和泉 今の柔道界の状況も会社もそうじゃろう。色んなドグマが生じて、それに妥協して流派や主張を変えていかんと生き残れんところがある。その点、ずっと変えなかった阿部先生というのは、男としてはすごく魅力を感じた。矢尽き刀折れても最後の最後まで主張を曲げずに、大多数になった向こう側に対して要求していくって、今の日本人にはできん。それでも阿部先生にはできたし、できるはずなんじゃ。阿部先生はちょうど徳島の方じゃけ、こんな人がおったんかと非常に感銘を受けた。

松原隆一郎先生も書かれていましたけど、やはり、武道は社会に生きる。松原先生の場合は武道を継続しながらそれを生かしておられるけれども、例え競技武道を体ですることができなくなっても、武道は社会生活をするうえで大きく生きてくる。そこのところを絶対に大切にせにゃいけん。

増田 我が事のように受け止めるっていうのが。北大柔道でも木村先生も……。

和泉 会社であろうとただのグループであろうと、人が集まったら、抜き役、分け役が両方とも必要で価値がある。

増田 大学4年間、あの道場にいて、その4年間があったからこそ、いまも立ち止まって考える能力が養われました。

和泉 増田君はそのまま中退して、中井もそうだし。卒業っていうのを経ずにやって。

増田 先輩がいて同期がいて、他のフィールドでもみんなが頑張っているから、自分もやれる。その絆と決意と。あの人は企業で、あの人は医者で、中井はリングで頑張っている。俺だって、って。

――増田さんが大学を中退した時、あるいは作家としてデビューした時、和泉さんは先輩としていろいろ心配なされましたか。

和泉 増田君に限らず、中井も、やはりあれだけのことをやったもん同士ですよ。変な心配は全くなかったです。

増田 『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』が単行本として出て、まだ大宅賞にノミネートされる前ですが、出版後すぐに和泉さんが名古屋に学会で来られた時に、ぶらぶら駅前を2人で歩いて「この寿司屋が美味そうじゃのう」って、ふらりと店に入ってカウンターに座ってビールを注いでくれたんです。「あんたが入部した日も、みちくさのカウンターにこうやって2人で座ったのう。あれからもう四半世紀も経ったんじゃのう」って。それで和泉さんが「これだけの本を書いたんじゃ。これだけのことを1人の人間のためにやったんじゃけえ、これからどんなに苦しいことがあっても、辛い時でも、天国の木村先生が助けてくれるじゃろうて」って……。

和泉 木村先生はのう、わしが高校時代に広島に来られてね、指導してもらったことがあった。相当晩年だったし、確かに体は大きくはない。でも、軸が違う。体重移動が。それは子供心にも感じた。ただ、まだああいう一流の柔道選手をこっちが柔道家の目で見ていないから、当時は通り過ぎた人じゃった。タブーじゃったんじゃ、プロ柔道って。七段のまま据え置かれて不遇なんだけども、ここまでのことをされているとは夢にも思わんかったけえ。柔道いうのはやはりアマチュアがメインで、それでプロ柔道として少し不遇をかこった人だと。一方、相撲は興行だから、しょっちゅうメディアでも双葉山がどうだとか、谷風がどうだとか出るけれども、木村政彦先生は出てこなかった。そういった中で、よくここまでやってくれたなって感動しましたよ。1人の主人公の木村先生の話だけじゃなしに、色んなバイプレイヤーとか、あるいは組織論の盛衰も描いて分からせてくれた。本当に労いたくなりましたね。

――人生にはアップダウンがあります。

和泉 アップダウンがあっても、それでも色んな人生があるでしょう。最後に大輪の花が開いたり、スポットが当たったらそれはそれでいいかもしれないけども、そうじゃなくても、1人の人間の晩年の静かな輝きいうのは、例え不遇があってもあるんですよね。それが非常に読み取れましたね。岩釣兼生先生に日本一を獲らすことができたというのも大きな花だったかもしれないけれども、それ以外の静かな輝きも伝わってくるものが多かったですね。

増田 昨日も和泉さん、岩釣兼生先生の奥様のお店に行かれて。

和泉 いや、東京でも行きつけができてよかった(笑)。

増田 僕は素直に、4年間で素直になれました、自分に。何でも素直に受け入れることができるようになりました。

和泉 レスリングとかウエイトトレーニングとか、勝つことに貪欲になってひとつのことに打ち込んだ時期というのは本当に大切な時間じゃった。何でも取り入れ、勝つことに対して素直に、柔軟になる。スポーツに限らず医者でも何でも一流の人というのはその辺りの思考回路が非常にシンプル。これはこれだからできないなんて、あまり言わん。それを達成するためにはどうなんだという発想で、シンプルになってくる。よく、それをやるにはこの障害があるじゃないですかと言われるけど、そこの方法論的のところばっかり言いすぎる。何かを達成するためには先入観を取りはらうことも必要じゃ。それはこの北大柔道部で先輩たちのやりようからも学べたし、合同稽古とかもね。色んな人が、道警以外にも札幌刑務所とかね。いい練習をさせてもらった。

増田 はい。

和泉 若い頃にね、一流の人に知らん間に会っていた。佐藤宣紘先生という佐藤宣践先生のお兄さんもおられた。金鷲旗で生徒たちを優勝させて指導者としても一流。一流に触れるということのきっかけは、わしが最後の体重別、幸いにも北海道で優勝できたけど、その4日ぐらい前に、わしはクラシックが趣味じぇけピアノコンサートに行ったんじゃ。ソ連のスヴャトスラフ・リヒテルっていうピアニストがおって、「世界最高のピアニスト」って書いてあった。それだったらと奮発して1列目で聴いた。ピアノってエレガントな印象があるけど、全然違った。ものすごい強弱のコントラストがあり、また「世界最高のピアニスト」が真っ赤になって弾いているのにものすごく感動して興奮した。大事な試合前なのに朝まで寝られんかった。そのまま、何かずっとピアノが頭に鳴り響いとった。その興奮状態のまま大会で優勝できた。その時に実感したんじゃ。やっぱり一流の人いうのはオーラがある。そういう人たちの間近でオーラを実感する意味があると思った。それ以来、大学が変わって徳島大学に行った時も、授業は1列目で聞くようになった。恩師の亀山先生のことも、なるべく近くで吸収しようとした。

増田 大宅賞の受賞パーティーの時に、大学や高校の先輩、同期も挨拶してくれましたけど、高校時代の仲間はみんな、増田がいかに強かったかと言ってくれるんですけど、でも大学の人たちは、いかに弱かったかを言うんですよ。僕は弱かったんです。それが分かっただけで、僕はあの北大柔道部での4年間は是だったと思う。僕なんか強くも何ともないって4年間で破壊され、そこからどうやって立ち直って自分が生きていくのか。七帝の選手はみんなそこにぶちあたると思うんです。柔道家になるわけじゃないけど、和泉さんがよく仰っるように、人生の予行演習であり、僕たちにとっては五輪なんて遠いですけど、でも後の別の社会での五輪を目指していける。

和泉 社会という道場に出る前の予行演習をさせてくれた非常に大切な場所じゃったね。確かに勝ち負けは重要じゃけど、それが北大柔道の全てじゃない。それに、予行演習というのは意識してやるんじゃなしに、図らずも予行演習になるというのがいい。

増田 そうなんですよ、終わってみたら。

和泉 図らずも。だから、予行演習になるからしんさい言うのはね、ちょっと若い子たちには勧められん。現役の若い子たちには「試合に勝ちなさい」としか言えん。でも、その結果、そこでやったことは、後に色んな場面で適用できる。少し変形させてね、使えることがものすごく多い。

増田 すべて柔道に替わるんです。僕がちょっと辛い時があったんですけど、竜澤が電話で「増田君、胸に“北大”っていう刺繍が入った道衣を着ていると思って歩いてみ。そうしたら、どんなことだって耐えられるから」って言った時に、スーっと楽になったんです。

和泉 それは、誇らしいよね。

増田 誇らしいです。和泉さんが「畳を前に見てる」と仰ったように。

和泉 あの空間のイメージ。そう思うと緊張感も取れるし、神聖な気持ちになる。患者さんと接する時に、畳に上がるように最初のドアを開けて入ることは、わしにとっては本当にいいことじゃと思う。

増田 小説を書くことも本当に命がけで厳しいんですけど、僕もその作業を、必ず頭の中で「寝技乱取り6分7本目」とか「10本目」ってイメージするんです、畳を。そう思ったらできるんですよね、どんなに厳しくてもつらくても。

和泉 そうじゃろうね。あれを何本もね……。医療でも非常に厳しい状態とか、シビアな患者さんが続いとる時でも耐えられる、その現状に押し潰されずに持ちこたえられるものをいただけたと思う。それに団体戦だからね、チーム医療も。自分がもういっぱいいっぱいになっても、いい具合に申し送ったり、ヘルプを求めたり、替わることも出来る。自分が1人で何でもやらなきゃいけないんではなしに色んな人がそれぞれの能力を活かせばいい。

増田 僕が入部したときに和泉さんが「自分のために頑張れんことでも人のためなら頑張れるんで」って言ってくれましたよね。

和泉 本当にのう、人間ちゅうのは自分のことより人のための方が頑張れる。不思議なもんじゃ。自分のことはナンボでも妥協を付けられる。ここぐらいでいいと。それが人に対しては頑張れる。

増田 あの練習は傍から見たら無駄なことをやっていたように見えるかもしれません。スポーツで言ったら、あんなに乱取りをしているっていうのはオーバーワークかもしれない。効率的じゃないかもしれない。でも、後々考えれば、あれが最善だった。何度も繰り返し繰り返しやってたことが生きてくる。それはやっぱり武道だったんじゃないですか。実生活に生かすって意味では。

和泉 世の中には器用な人と不器用な人がおって、運動オンチな人でも、乱取りを繰り返すことによって形を確立していく。あれはとても意味があることなんだと思う。わしも医者で手先は器用じゃなかったから、同じことをしつこく繰り返した。例えば採血いうのは、あまり皆したがらない。いずれはナースがやる仕事じゃけ。それを徹底して、しつこく率先してやった。柔道によって培った発想で。繰り返しやってものにすると、その先が広がっていく。必ず活きてくる。

――まるで、柔道衣を着ているようです。

増田 作品を書く時いつも柔道衣、着てますよ。心の中で。武道に存在意義があるかと言われますけれど、あると思います。

──私が『七帝柔道記』に惹かれたのは、この物語が、北大だけに、柔道だけにとどまらず、ほかの格闘技を志す人にとっても、あるいは格闘技が出来なくても、生きる希望になると感じられたことなんです。増田さんはこう書かれていますよね。

「私は北大だけが苦しんでいると思った。北大だけが頑張っていると思っていた。北大だけにドラマがあると思っていた。しかし、他の六大学にも同じようにドラマがあるのだ。私たち北大柔道部員が苦しい日々に耐えながら札幌の星空を仰ぎ見ているその同じ時刻、仙台で、東京で、名古屋で、京都で、大阪で、九州で、それぞれが同じ星空を仰いでいるのだ」と。

増田 これは北大柔道部員の物語だけど、誰もが自分の物語だと思ってもらえたら、と願って書きました。

――最後にお互いにメッセージを。

和泉 増田君は、これからも自分にとって手応えのある作品を世に送り出して欲しいです。その点は妥協せずに頑張って欲しい。人気作品をたくさん、次々と売り出している作家さんも並々ならぬ努力をされていると思うし、すごい力じゃ。素晴らしいと思う。ただ、増田君にはそれはできんと思うから。まだ作家のなかでは比較的に若い方だから、足らん思うところは貪欲に勉強してやりんさい。

増田 はい。七帝戦の延長だと思って頑張ります。吉田寛裕たち他の大学も含め夭折した後輩たちのためにも。作家という仕事は僕に神様が与えてくださった天命だと思っています。和泉さんは、僕だけにではなく、どの後輩にも同じように愛情を注いでくださいます。随分前に僕が後輩のことをちょっと悪く言ったんですよ。そうしたら、すごく怒られました。「後輩のことを悪く言いんさんな」って。僕はそういう一言を忘れない。大学に入る前は、僕はそういった人の言葉をきちんと聞かない人間だったけれど、あの4年間ですごく素直な人間になれた。『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』のなかでも木村先生が、まだ拓大1年だった岩釣先生が同じことを質問したときに怒るじゃないですか。「俺が1度言ったことは100回言われたことだと思いなさい」って。忘れられない言葉です。軽薄な世の中で言葉が浮いている時代に、一言をじっくり受け止めたいと思います。先輩、今日は本当にありがとうございました。

──この『七帝柔道記』は、4月から『ビッグコミックオリジナル』で漫画連載としても始まるそうですね。画は『おかみさん』で知られる女性漫画家の一丸さん。和泉主将、増田さんや竜澤さんたちがどのように描かれるか、こちらも楽しみにしています。

和泉が持参した北大時代の写真を持つ増田。

1965年2月生まれ。神経内科医・僧侶。広島県立日彰館高校で柔道を始め、1浪して84年、北大入学。その後柔道部主将を務める。大学体重別60kg級で北海道で2度優勝、日本武道館の正力杯で全国ベスト16。同部では増田俊也の2期上、中井祐樹の5期上にあたる。89年、理学部数学科卒業と同時に徳島大学医学部へ再入学。95年、卒業とともに広島大学第三内科入局。99年から実家である浄土真宗法正寺の住職に就任。2001年、徳島大学神経内科に赴任し、11年から臨床教授。専門は神経難病と認知症。筋萎縮性側索硬化症(ALS)診療では日本有数の実績をもつ。全柔連医科学委員特別委員。三次市柔道連盟会長。

(『ゴング格闘技』2014年3月号「七帝柔道記」の真実『思いを、繋げ』より)

コメント

コメントを投稿